コーヒー豆に含まれる抗酸化物質が健康効果をもたらすだけではなく、味わいや香りでわたしたちに心を落ち着く時間を与えてくれる魔法のような飲み物であるコーヒー。科学的にもさまざまな健康効果が明かされています。

しかし、毎日のように飲むコーヒーの全てが良いコーヒーというわけではありません。間違ったコーヒー選びは、健康を害し日々のパフォーマンスを低下させる可能性もあるので注意が必要です。特に、多くのコーヒー豆に含まれている可能性のあるカビの二次代謝産物として産生される毒「マイコトキシン(Mycotoxin)」は、めまい、下痢、癌、腎臓疾患のようなあらゆる種類の健康問題を引き起こし、コーヒーのテイストも悪くします。ある研究では、マイコトキシンの一つであるオクラトキシンAの値は、基準値以下であったものの、コーヒー生豆の91.7%が何らかのカビで汚染されていることを示しました(Martins et al. 2003)[#]Martins, M.L., Martins, H.M. & Gimeno, A., 2003. Incidence of microflora and of ochratoxin A in green coffee beans (Coffea arabica). Food additives and contaminants, 20(12), pp.1127–1131. 。よって、いくら健康効果を多くもたらす魔法の飲み物であっても、低品質のコーヒーを選択してしまうと逆効果です。

現在、日本のスーパーマーケットやコンビニエンスストアーをはじめ、オンラインやカフェなどでさまざまな種類のコーヒー豆を購入し自宅でコーヒーを飲む事が安易に出来ますが、

果たしてそれらのコーヒー豆は消費者にとって安心なのでしょうか?

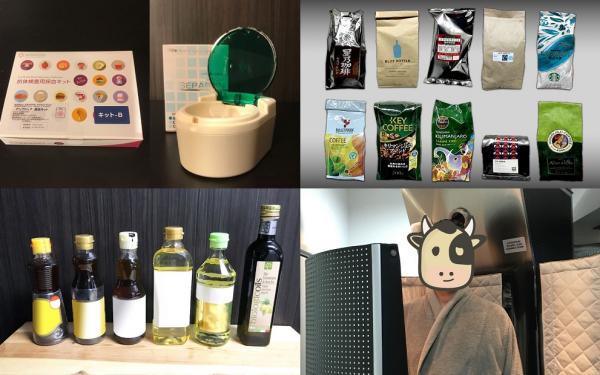

この素朴な疑問を調べてみるために、geefeeでは、日本で市販されているコーヒー豆の検査を行いました。今回は、一般的に知られているブランドから人気カフェのコーヒー豆まで10つのブランドをピックアップし、マイコトキシンの一種である「アフラトキシン(aflatoxin)」と「オクラトキシンA(ochratoxin)」の含有量を調べました。

アフラトキシンとは?

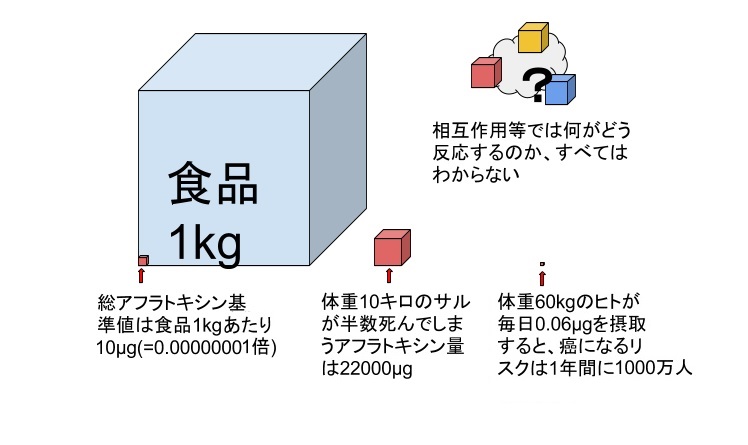

アスペルギルス属菌というカビによって産生される毒の総称で、厳密にはアフラトキシンB1、B2、G1などと呼ばれる十数種類の化学物質をまとめて指し示しています。アフラトキシンは多くの動物に肝障害を引き起こし、長期的に摂取すると肝臓がんの原因となると言われています。中でもアフラトキシンB1が最も発ガン性が強いとされ、従来日本ではB1に対してのみ規制値が設定されていました。しかし、平成23年からアフラトキシンの指標は総アフラトキシン(アフラトキシンB1, B2, G1及びG2の総和)となり、食品衛生法によって食品では1kgあたり10μgの基準が設けられており、これを超えると食品衛生法違反となります。主にピーナッツやトウモロコシが汚染作物とされています。アフラトキシンは熱にとても強く、一般的な加熱調理では壊れることはありません。(農林水産省 2017)[#]農林水産省, 2017a. 食品安全に関するリスクプロファイルシート (化学物質) アフラトキシン

オクラトキシンとは?

アオカビ属やコウジカビ属のカビが産生するカビ毒の総称で、A、B、C、TAなど数種類が存在します。中でもオクラトキシンAは、腎臓に悪影響を及ぼすことが知られており、発がん性も疑われています。日本国内ではオクラトキシンAに対する基準値は設定されていませんが、EUではコーヒーにおいて1kgあたり5μgの基準が設けられています。主な汚染作物にはコーヒー豆に加えて、大麦やライ麦等のムギ類、ワイン、チョコレート等があります。コーヒーでは、焙煎の過程や脱カフェインの過程でオクラトキシンAが減少するという報告があります。(農林水産省 2017)[#]農林水産省, 2017b. 食品安全に関するリスクプロファイルシート (化学物質)オクラトキシンA

中級

中級

初級

初級

コメント

コメントを追加